宋仁宗的庆历新政,败给了谁

2020年04月15日 10:08:09

来源:凤凰网知之

作者:历史研习社

电视剧《清平乐》的热播,让宋朝再度备受瞩目。而邓小南教授的《祖宗之法》一书一直被视为理解宋代政治史的必读佳作。所谓“祖宗之法”指的是赵宋王朝自建国伊始为谋求长治久安而创制的一系

电视剧《清平乐》的热播,让宋朝再度备受瞩目。而邓小南教授的《祖宗之法》一书一直被视为理解宋代政治史的必读佳作。

所谓“祖宗之法”指的是赵宋王朝自建国伊始为谋求长治久安而创制的一系列制度法规,宋太祖和宋太宗有鉴于唐末五代的纷乱教训,从“防微杜渐”的角度,积极开展制度建设,确立了“祖宗之法”的规模。此后,“祖宗之法”便逐渐成为赵宋的“家法”,成为后继帝王和臣子都需时刻遵守的治国方略。

与士大夫共治天下是“祖宗之法”中的一个重要内容,宋代崇文抑武、鼓励士大夫参政议政,客观上塑造了这一时期宽松和开明的政治氛围,宋代也由此成为后世士大夫始终追慕不已的“盛世”。然而,必须要看到“祖宗之法”本身所蕴含的谋求稳定、不事更革的思想基调,使其日益走向僵化保守。到了宋仁宗统治时期,北宋国内所累积的各种问题已无法通过“祖宗之法”求得解决。于是,以范仲淹为代表的一批士大夫在济世精神的感召之下,发起“庆历新政”,试图推行若干新的政治主张,革除积弊、振兴国家。

以下内容节选自《祖宗之法》的第六章,由于“祖宗之法”在仁宗朝已完全走向神化,成为无从置喙的圣训宝典,竟出现了庆历新政的支持者与反对者都需要借着援引“祖宗之法”来宣扬自身合理性的奇怪现象,这也从一定程度上显示出“祖宗之法”作为宋代立国的基石,在维持了赵宋王朝政局稳定的同时,如何阻遏了顺应时代的有效变革,而庆历新政失败所暴露出的上述矛盾也为此后王安石熙宁变法引起的巨大喧嚣埋下了伏笔。

宋代较为开放的时代氛围,无疑鼓励了士大夫们参政议政的积极性,在一定程度上左右着时局与世风的趋向。这种局面的出现,一方面由于统治者政策上鼓励敞开言路,不罪言者;另一方面也是由于儒家文化传统的熏陶与济世精神的复振,使得士大夫们的批判意识、参预意识空前高涨,蔚为渗透于政治、思想、文化各个层面的时代风气。

仁宗中期,以范仲淹、欧阳修等为代表的一批士大夫,“每感激论天下事,奋不顾身 ,一时士大夫矫厉尚风节”。作为知识结构、能力结构比较全面的综合型人才,他们学术上“是非自相攻,去取在勇断”,政治上“开口揽时事,议论争煌煌”。他们以天下为胸怀,以“天道”“公议”的旗帜,作为凝聚自身的号召、制约君主的力量。他们一方面自本朝的政治实践中汲取思想资源,一方面也积极建树当时社会所需要的理性价值体系。

庆历(1041-1048)初期,国家面临空前的内外压力,财政、吏治、军备问题及各类社会矛盾愈益突出,引起强烈关注。范仲淹、富弼、欧阳修等人抨击积弊,力倡新政。在日渐高涨的改革呼声中,庆历三年秋,范仲淹进《答手诏条陈十事》,指出“穷则变,变则通,通则久”;批评国家“纲纪制度日削月侵”,“不可不更张以救之”。他开宗明义地提出“端本澄源”的原则,即“约前代帝王之道,求今朝祖宗之烈”,“庶几法制有立,纲纪再振”,而这一奏章,即成为“庆历新政”的纲领性文件。

同年秋,新政的另一主持者、枢密副使富弼上章《乞编类三朝故典》,其中强调“法制既立,然后万事有经而治道可必也”。而他所说的“法制”,也是指祖宗之“成宪”,他认为,“守基图救祸乱之本”。即“振颓纲、除弊法”的可行办法,是搜讨三朝典故及诸司文字,分门类聚,编成一书,“置在两府,俾为模范”。

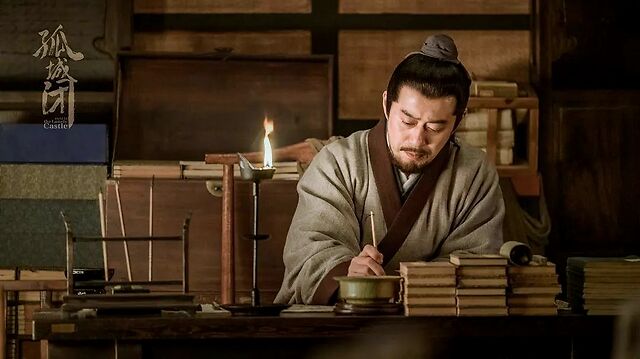

▲范仲淹与仁宗对谈

这些批评时政的士大夫,所揭举的改革旗帜,是弘扬祖宗创立的“纪纲”、“成宪”,是复振祖宗之法。他们的主张着眼于振兴法制,寄寓着对政治清明的憧憬;其中所传达的,不是因循保守的倾向,而是对于现实政治的不满,以及要求整饬、要求有为的迫切愿望。

意识到“革弊于久安,非朝夕可能”,新政的倡行者们,在变革的启动阶段,是比较谨慎小心的。范仲淹、富弼、韩琦等人入朝之初,主要精力用于对付西北边患。庆历三年八月丁未,范仲淹被用为参知政事,富弼任枢密副使,二十天后,仁宗开天章阁,仍是问御边大略;其间再颁手诏催促:

“今来用韩琦、范仲淹、富弼,皆是中外之望,不次拔擢。韩琦暂往陕西,范仲淹、富弼皆在两地,所宜尽心为国家,诸事建明不得顾避。兼章得象等同心忧国,足得商量。如有当世急务可以施行者,并须条列闻奏,副朕拔擢之意。”

并于天章阁召对,赐坐,给笔札,使条陈当世急务于前。这样“迟回近及一月”,才有了范仲淹等人的奏陈。欧阳修将这种“迟回”解释为范仲淹等人的“避权”,庆历五年二月,他在新政退场时愤愤不平地上疏,“小人欲害忠贤必指为朋党”,其中说及新政发动时的情形:

“仲淹深练世事,必知凡事难遽更张,故其所陈,志在远大而多若迂缓,但欲渐而行之以久,冀皆有效。弼性虽锐,然亦不敢自出意见,但举祖宗故事,请陛下择而行之。”

▲刘钧饰演范仲淹(电视剧《清平乐》)

显然,在涉及根本性问题,涉及君臣关系的方面,范、富等人相当慎重。而这种时候,针对时政需要“举祖宗故事”,则成为可行的手段。

对于新政派而言,多层面的祖宗法具有多重的意义:不仅是新政派复振纲纪的楷模,也是他们主观上保护自己的屏障。庆历三年盗起淮南,高邮知军晁仲约度不能御,厚赂使去。事闻,富弼议诛之,范仲淹欲宥之。面对富弼“举法而多方沮之”的责备,范仲淹语意深长地“密告之曰”:

“祖宗以来,未尝轻杀臣下,此盛德之事,奈何欲轻坏之!且吾与公在此,同僚之间,同心者有几?虽上意亦未知所定也。而轻导人主以诛戮臣下,他日手滑,虽吾辈亦未敢自保也。”

此事后来令富弼感慨万端,以至于称“范六丈,圣人也”。

从现象上看,庆历新政的支持、反对双方并未就“祖宗之法”正面展开冲突;新政是由于触犯了部分官僚的既得利益,受到诬谤而失败的。李焘在《续资治通鉴长编》卷一五〇,庆历四年六月壬子条中记载道:

“天子以仲淹士望所属······召还倚以为治。中外想望其功业,而仲淹亦感激眷遇,以天下为己任,遂与富弼日夜谋虑,兴致太平。然规模阔大,论者以为难行。及按察使多所举劾,人心不自安;任子恩薄,磨勘法密,侥幸者不便;于是谤毁浸盛,而朋党之论滋不可解。”

当时,被认为“深厚有容”的宰相章得象,虽被委以与范仲淹等共同“经画当世急务”的重任,史称其“依违众议”,“无所建明”,事实上乐观新政之败,甚至在背后组织抨击;二府的执政贾昌期、陈执中,御史中丞王拱辰等,都对新政持否定态度。监察御史刘元瑜、右正言钱明逸等,对于新政主持者的批评主要集中于两个方面:一是“多挟朋党”“欺罔擅权”,二是“更张纲纪,纷扰国经”(例如考课法、任子法、磨勘法等)。而他们针对新政提出的主张,是望“酌祖宗旧规,别定可行之制”。

▲官员上朝

双方为论证自身意见的合理性,皆标榜“祖宗之法”以为依据,而他们所阐述、所宣扬的祖宗之法,关键迥然不同。一派力量要求更张变通,以期再振祖宗纲纪;另一派则强调成规旧制的稳定,反对纷纭生事。

赵宋的“祖宗之法”受到尊崇并且愈益在现实政治生活中发挥作用,是在仁宗时期。“祖宗之法”提法的出现,并不意味着在当时对其含义有着一致的认识;相反,正是由于这个提法一方面倾向鲜明、一方面内涵外延含混,因而使它更易于为当时的士大夫普遍接受并援引利用。

透过表象的纷繁,我们看到,“祖宗之法”的出发点着眼于防范弊端,主要目标在于保证政治格局与社会秩序的稳定;它以“召和气”为念,希望庶政平和而警惕变更的代价。基于这一立意,它要求充分贯彻维系、制约的原则,允许一定限度内的调整与“革弊”,但戒惕抵斥强烈的冲击。范仲淹、杜衍、韩琦、富弼、欧阳修等人的相互扶持、和衷共济,他们敢为天下先的任事精神,他们对于政策法规的锐意更革,无不冲击着长期以来固守现状的循默政风,进而触动了帝王意识深处对于高级官僚中形成集团势力、对于朝野间掀起政治波澜的警惕。

仁宗朝,朝政以宽松开明著称,却又暴露出国家行政施为滞缓的问题。或许可以说,这种一体两面的特点,是北宋开国以来政策基调发展造就的结果。庆历新政的出现与夭折,正与此有关。由于其滞缓,当时士大夫“皆患法之不变”;由于其开明而“德泽深厚”,使这段时期成为后世士大夫心目中的“盛世”——甚至是“圣世”。

庆历之后,社会上仍然涌动着变革的思潮。陈亮曾经说“方庆历、嘉祐,世之名士常患法之不变”。嘉祐四年(1059年)三月,翰林学士欧阳修针砭时弊,称:

“国家自数十年来,士君子务以恭谨静慎为贤。及其弊也,循默苟且,颓惰宽弛,习成风俗,不以为非,至于百职不修,纪纲废坏。”

▲开明仁厚的宋仁宗

据马永卿《元城语录》,刘安世在讲到熙宁变法的初始原因时,曾经说:

“天下之法未有无弊者。祖宗以来,以忠厚仁慈治天下,至于嘉祐末年,天下之事似乎舒缓,萎靡不振。当时士大夫亦自厌之,多有文字论列。”

熙宁变法大约百年之后,朱熹亦曾批评“嘉祐间法可谓弊矣”,并且批评历代承袭之弊:

“因及熙宁变法,曰:‘亦是当苟且废弛之余,欲振而起之,但变之不得其中尔。’”

从这里可以看出,对于一味固守“祖宗之法”、不知变通而造成的“舒缓萎靡”“苟且废弛”,比较清醒的士大夫们多是持批评态度的。

庆历改革未能成功,而范仲淹等人的所作所为,却深刻影响着宋代的士风;改革者议政的锐气,也带动起宋人的言事之风。前代王禹偁等“才虽无闻,谏则有素”的先驱精神,至此得到光大。范仲淹等“儒者报国,以言为先”的鲜明立场,进言者以道自任与坦率无忌的态度,揭开了宋代历史上富于生气的篇章。

宋朝拥有着文化繁荣、武功衰弱的双重性格:面对外族侵扰,它无力自保,导致国运衰微,但同时,文化科技与商品经济并驾齐驱,发达的商品经济和开放的资本意识使得中国近代资本主义萌芽蕴含其中。

开放与弱势、腐败与文明、新兴与传统……矛盾的关键词构成了宋朝复杂的性格。

《宋史:文治昌盛 武功弱势》

扫描下图二维码,我们一起听这一段文治昌盛与武功衰弱并存的宋代历史。

既站在“人”的角度,考察宋朝百姓生活的点滴细节,亦着眼大端,探索皇权之“术”如何运作、城建如何规划等,呈现出史书少见的人性视角,努力还原一个真实的宋朝。

[责任编辑:王晓笛 PSY172]

责任编辑:王晓笛 PSY172

- 好文

- 钦佩

- 喜欢

- 泪奔

- 可爱

- 思考

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128